|

福 井 県 = 福 井 市

|

|

|

|

高雄神社(本堂町) 寛永2年(1625) |

|

|

|

|

白山神社(灯明寺町) 大正4年(1915) 作者:石工 石田市五郎 |

|

|

|

|

少名彦神社(羽坂町) 大正12年(1923) |

|

|

|

|

足羽神社(足羽) 昭和12年(1937) |

|

|

|

|

笏谷神社(足羽) 昭和15年(1940) |

|

|

|

|

八坂神社(網戸瀬町) 昭和15年(1940)? |

|

|

|

|

恐神神社(恐神町) 大正9年(1920) |

|

|

|

|

稲荷神社(川合鷲塚町) 昭和4年(1929) |

|

|

|

|

柴田神社(中央) 年不詳 |

|

|

|

|

火産霊神社(手寄) 大正14年(1925) |

|

|

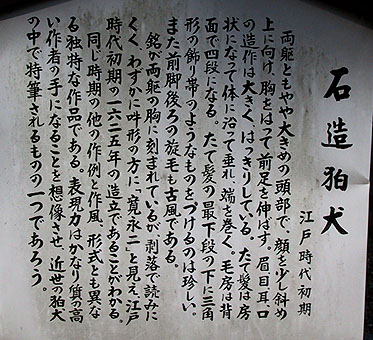

福 井 市 の 狛 犬 以前出張にかこつけて鯖江市・武生市(現在は越前市)で一日、狛犬を探して歩いた経験から、福井県は要注意だと感じていた。その後、越前笏谷石製の狛犬の存在を知るにおよんで、その思いを強くしていた。 福井を代表する狛犬と言えば、やはりその越前笏谷石製の狛犬であろう。 笏谷石は福井市内の足羽山周辺から採れる石で、色は青みがかり、軟らかくて細工に向いている。この石で作られた狛犬は北は青森県から、南は愛知県までその存在が確認され、日本で最初に広域に流通した石造狛犬と言えるものである。 この越前古式狛犬であるが、今回の福井市内の調査では、事前に存在を知っていた高雄神社のもの1対にしか出会えなかった。

「越前古式狛犬」というからには、「越前新式狛犬」というものも想定している。 特徴は ・向かって右から吽阿に置かれることが多い。 ・丹後狛犬風のたてがみと垂耳を持ち、浪花狛犬風の装飾的な尻尾を持つ。 ・向かって右から玉―子を付随することが多い。また。阿像が口の中に玉を含んでいる例がしばしば見られる。 ・笏谷石製と思われるものがほとんどである。 今回福井市内で見つけたものは大正4年(1915)から昭和15年(1940)までのものだが、鯖江・武生の調査では明治30年代のものも見られた。 さて、今回は2日間で福井市内の43社の神社を訪ねたが、そのうちの35社で47対の狛犬に出会った(境内の参拝者が接近できる区域内に限る)。設置率は高い。 ただ、設置年代は越前古式1対を除くと、大正4年以降のものしかない。その一方で、最新のものは平成16年(2004)と狛犬設置熱は平成のいまでも盛んなようである。 種類の内訳は越前古式1対、越前新式10対、出雲系9対(出雲〔尻上げ〕1対、丹後〔蹲踞〕8対)、岡崎系25対(現代型20対、古代型5対)、その他2対となった。 そのうち、出雲系のものをいくつか挙げた。なお、稲荷神社のものは今回見つけた丹後狛犬では唯一、円形の台座になっている。 なお、越前新式のベースとなったと思われる浪花系は柴田神社の拝殿と本殿の間という参道以外の場所に1対確認できただけだった。古いものではなく、感じも典型的なものではなく、かつまた上の数値には含んでいないが、念のため挙げておく。 その他の2対は、福井神社の籠神社型(ここには挙げない)と火産霊神社のもの。このうち火産霊神社のものは姿勢や足台の造作に少し加賀の狛犬を思わせるものがある。 神使は狐2対を見つけただけであった。珍しいものでもないので、ここでは触れない。 (調査日:2006/9/24・25)

|