私が東京都その近郊の狛犬を見て回るときの参考書の一つが『江戸名所図会』です。というよりも、いま私は、『図会』の図版に登場する狛犬・神使の現状を全部チェックしようとしているところです。

先日、その一環として、港区広尾の天現寺に足を運びました。 ここには2対の虎がありました。

|

|

|

天現寺本堂前の虎

|

|

本堂前にある1対には「天保六乙未歳/孟夏月吉日」(1835)と銘があります。破損もほとんど無い、実に見事な虎です。優品と言えるでしょう。ただし、これは年代的にいって、『図会』のものではありません。

境内の駐車場脇の建物の前にもう1対の虎がいます。一瞬見逃しそうな所です。台座に「明和三丙戌年/四月八日」(1766)とあります。 こいつは、ちょいと妙な代物です。

|

|

|

問題の虎 |

|

置き方は吽阿垂直型。作りからして虎だ思うのですが、縞模様がありません。右の吽像は左足を大きく引いて、顔を体軸に対して真横に向けているのに対し、左の阿像は前足をそろえて、体軸正面に顔を向けています。そのせいか、阿像は鼻面が長く、顔が立体的なのに対し、吽像は顔が寸詰まりで、平面的になっています。これは、吽像は顔を横に向けたため、石材の奥行きが取れなかったためでしょう。

この虎、年代的には『図会』のものであって、一向におかしくないのですが、その『図会』とは、いささか噛み合わない点があるのです。

|

|

|

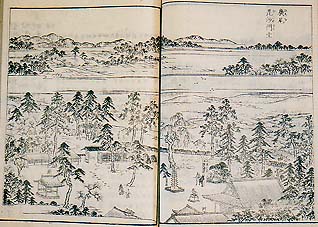

「広尾 毘沙門堂」

現在の天現寺のこと |

その右下の拡大

右向きの虎がいる |

『図会』に描かれている狛犬・神使というのは、ほとんど芥子粒くらいな大きさで、存在していることがかろうじてわかるという程度のことが多いのですが、この天現寺のものに関しては、かなり大きく描かれています。 描かれているのは、向かって右のもののみで、見たところ阿吽の別まではわかりません。一見すると、山犬のようでもあるのですが、図版タイトルが「広尾 毘沙門堂」であることからすれば、毘沙門天の神使である虎と受け取っていいのだと思います。

さて、問題なのは、置かれ方と姿勢です。それは、平行型に置かれ、顔をそれ自体からして右に向けているのです。 まあ、置き方は、社寺の都合や不注意で、変わることがありますから、不思議でも何でもないのですが、顔の向きが合いません。吽像は顔を横に向けていますが、それは左側にですし、阿像は顔を正面に向けているわけですから。

可能な解釈はいくつかあります。

1)当時、目の前の虎とは別にもう1対虎があった。それが『図会』に描かれている。

2)『図会』の絵が間違っている。

3)この目の前の虎は、本来のセットではなく、『図会』のものと、吽像が本来のセットであった。いまの阿像は別の虎か、何らかの理由で後から補ったものである。

『図会』の図版も、必ずしも、そのまま受け取ってよいわけではないでしょうが、2)だとすると、なんと言うか、ここまでの話がぶち壊しという感じですので、今は無視します。

とはいえ、1)でも3)でも、何か、決め手に欠きます。ここで、いつものように古絵葉書でも利用できればいいのですが、残念ながら、天現寺のものはまだ入手出来ていません。

そんな状態でアップしてしまい、お恥ずかしい限りですが、とりあえず、不思議だなあ、ということで、今回は締めておきます。