皇国にエイハブはいたか

初めに断っておくが、この文章は狛犬とは関わりはない。

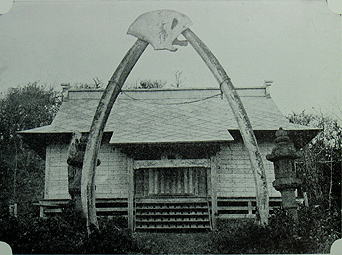

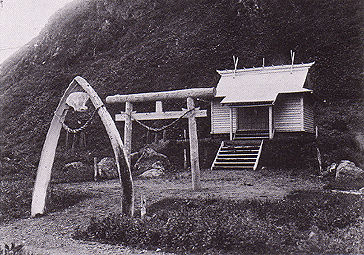

まずは、次の2枚の写真を見てもらいたい。

|

|

私がここで取り上げるのだから、お察しの通り、これは神社の写真である。しかし、神社の写真として見た時、何かおかしな感じがしないだろうか。

双方ともに、一般的な神社では見られないアーチ状のものが写っているのである。

これは一体なんなのだろうか。

しかも、この2枚の写真には驚くべき事実がある。

2枚のうち、左の写真は台湾最南端の岬である"鵝鑾鼻"の灯台のとなりにあった鵝鑾鼻神社であり、右の写真は樺太南部の札塔にあった恵比寿神社なのである。

台湾も樺太も、かつての大日本帝国の領域であったとは言え、日本列島を挟んで南と北に大きく隔たっている。なぜそんな離れた場所に共通してこんなものが存在しているのだろうか。

最初に入手したのは、鵝鑾鼻神社の写真(絵葉書)だった。それには、このアーチ状のものが何なのかについては、何の説明もなかった。

そのために私は、こう考えた。

台湾の先住民にも神社信仰を広めるために彼らの習俗を部分的に取り入れてみたのではないか、と。

しかし、同じものが樺太にもあるとなると、その考え方は成り立たない。

実は、わかってみれば、話は簡単なことであった。

このアーチ状のものは、「鯨の骨の鳥居」なのである。

そして、そのことから容易に判断できるように、捕鯨が関わっているのである。

捕鯨というキーワードで考えれば、台湾と樺太の距離は、ぐっと縮まる。

台湾で刊行されたらしい「台湾懐舊」(創意力文化事業有限公司 1990年)という本には鵝鑾鼻神社について、こんな説明がある。

奉納(注:正しくは奉献)と書いてある骨は、近くの東洋捕鯨会社が寄付した鯨の顎骨。

一方、札塔恵比寿神社の写真が掲載されている「樺太写真帖」(昭和9年初版の「樺太郷土写真帖」を戦後復刻したもの)には、札塔に東洋捕鯨会社が出張所を置き、7〜9月に捕鯨を行っていたことが書かれている。

どうやら、こちらも東洋捕鯨会社が関わっているようだ。

|

|

|

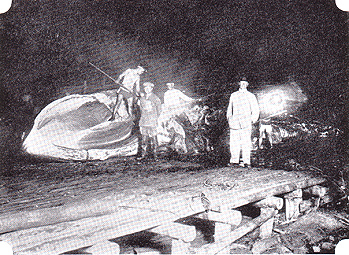

日本捕鯨会社樺太事業所(札塔)

|

夜間長鬚鯨の解剖

(いずれも「樺太写真帖」より) |

ということは、ある時期、東洋捕鯨会社が、自社の拠点のある場所の神社に鯨の骨の鳥居を奉納していた、ということらしい。

この東洋捕鯨会社は、昭和9年に共同漁業と合同で日本捕鯨会社を設立し、これと合併している。共同漁業は後に日本水産となり、日本捕鯨会社も日本水産捕鯨部となっている。つまり、現在のニッスイのルーツのひとつである。

ところで、この鯨の骨の鳥居は、この2ヶ所の海外神社にしかなかったのであろうか。

検索してみた結果、鯨の骨の鳥居は現在の日本国内に、少なくとも2ヶ所存在していることがわかった。

1ヶ所は和歌山県太地町の蛭子神社。ここの鯨の骨の鳥居は江戸時代に奉納されたもので、井原西鶴の「日本永代蔵」の中にこの鳥居への言及があると言う(注1)。

そのことからすると、これが元祖なのだろう。

もう1ヶ所は長崎県有川町の海童神社。こちらは昭和48年(1973)に日東捕鯨株式会社によって奉納されたものだそうだ。

日東捕鯨株式会社は昭和24年から捕鯨を始めた会社らしい。前身は柳原水産社というが、東洋捕鯨会社や日本捕鯨会社との関係はわからない(注2)。現在は捕鯨からは退き、社名もデルマールとなっている。主力商品は「フィレオフィッシュ(のフライの中身の魚肉)」なのだそうだ。

一方で、こんな証言も見つけた。いわゆる北方領土の色丹島にあった神社に、やはり鯨の骨の鳥居があったというのである。写真も無いし、形状への言及もないが、おそらく同じものであろう(注3)。

色丹島に拠点を置いていた捕鯨会社がどこかまではわからないが、もしかしたら、これも東洋捕鯨会社(日本捕鯨会社)なのかもしれない。

これで、鯨の骨の鳥居は5つ。

そのうち海童神社のものは戦後に設置されたものだから、昭和20年以前の大日本帝国時代には太地町の蛭子神社の元祖「鯨の骨」鳥居を除くと、その仲間は「外地」にばかり存在したことになる。

思えば、アメリカが江戸幕府に開国を迫った理由のひとつに捕鯨があった。

そして、大日本帝国は、その植民地に捕鯨の拠点を築き、その地の神社に鯨の骨の鳥居が奉納された。

鯨は、近現代において、常に象徴的な生き物だったのだなと、つくづく思う。

(注1)

「日本永代蔵」の『天狗は家な風車』の章の冒頭に以下の記述がある(岩波文庫版による)。

(略)紀路大湊、泰地といふ里の、妻子のうたへり。此所は繁昌にして、若松村立ける中に、鯨恵比須の宮をいはひ。鳥井に、其魚の胴骨立しに、高さ、三丈ばかりも、有ぬべし。

「泰地」はもちろん太地のことであり、「其魚」とは鯨を指している。

「日本永代蔵」は貞享5年(=元禄元年 1688)の刊行。この時点で既に鯨の骨の鳥居があったのだとしたら、随分古いものである。

(060327追記)

(注2)

有川町には、明治44年(1911)まで東洋捕鯨株式会社の基地があったという。会社には直接の関係はないかもしれないが、人的には繋がりはあるのかもしれない。(

051109追記)

(注3)

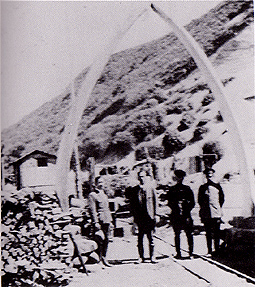

「写真集懐かしの千島」(昭和56年 国書刊行会)に色丹神社の写真があった。

これである。確かに鯨の骨の鳥居がある。

|

さらに同書には、このような写真も掲載されていた。

択捉島の年萠部落にあった東洋捕鯨場であると言う。

|

やはり鯨の骨の鳥居と東洋捕鯨会社とは何らかの関わりがあるようだ。

(060107追記)

また、「北方領土の神社」(平成17年 北海道神社庁)に掲載されている『南千島色丹島神社宗教調査日記』(中村貞吉)の昭和16年9月10日の項にこんな記述がある(読みやすいように句読点をつけた)。

先ず第一に色丹神社に参拝することとせり。位置は湾の殆んど中央に位し、海に向って道路添へに山を背景として鎮座しあり。入口には鯨骨の門あり。次に木造鳥居、唐獅子一対、次に碇、次に石の燈籠一対、階段を上りて拝殿向拝に至る。社殿全体の構造としては流造の崩れにして、千木勝尾木を附しあるは滑稽に思はる。本殿拝殿兼用にして二十四畳敷なり。内部の設備に付ては普通ならん。

上の写真が撮られた後、昭和16年までの間に狛犬も設置されていたらしい。

ということで、ようやく「狛犬雑感」らしくなった。

(060327追記)