祗園祭で有名な、京都の八坂神社。四条通を東山通に突き当たった、その正面に山門があります。観光で訪れた人なら、大抵の場合、この門から入って、参拝し、南門から出て、八坂の塔を経由して産寧坂を通って清水寺へ行くというコースをとることが多いでしょう。ちなみに、これは、少し前までの私の初詣の定番コースでした。

この八坂神社を象徴する門の前に、1対の狛犬があります。入口の一番目立つ場所にあるのですから、八坂神社の顔といっていいでしょう。そしてまた、それにふさわしい迫力のある狛犬です。

|

|

|

|

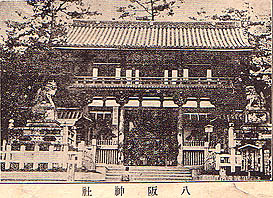

八坂神社の山門とその前にある狛犬

|

社宝の神殿狛犬

|

|

ブロンズ製のこの狛犬、八坂神社の社宝である鎌倉時代(13世紀)のものをモデルにしたものです。

この狛犬は、台座によれば大正15年(1926)12月吉日に設置されたものです。この年の12月25日に、大正天皇の崩御に伴い昭和改元が行われていますから、寄進者としては、さぞかし肝を冷やしたことでしょう。まるで崩御を祝っているかのようですから。

それはともかく、これ以前には、この位置には狛犬がなかったのかといえば実はそうではありません。

下の写真は、古絵葉書と、「京都名所真景」というペラ1枚の印刷物からとったものです。絵葉書の方は製作年が不明ですが、「名所真景」の方は明治36年発行と端に刷り込まれています。感じからすると絵葉書の方が新しいのではないでしょうか。

|

|

|

|

「京都名所真景」の八坂神社と狛犬の拡大

|

八坂神社の古絵葉書(部分)

|

|

よく見ると、門の前に1対の狛犬があります。もちろん、今その位置にあるものとは違います。実は、この狛犬、ちゃんと現存しています。

この写真がそれです。いわゆる浪花型のもので、なかなか立派なものです。全体の細工も凝っており、台座には玄武・青龍・朱雀・白虎の四神の浮彫りもあります。台座には、明治15年(1882)設置であることが記されています。

|

|

|

かつて顔だった狛犬。台座も素晴らしい。

|

|

さて、この狛犬、今はどこにあるのかといえば、門を入ってすぐにある数段しかない低い石段のそばです。つまり、門の前から、後ろに引っ込められてしまったわけです。

どうして「神社の顔」が交代させられたのでしょう。

まあ、いくら手が込んでいるとはいえ、所詮普及型に過ぎない浪花型より、社宝に由来するものの方が、顔にはふさわしいのかもしれません。それに、浪花型は、おおむね砂岩系の石材で作られています。これは細かい細工がし易い代りに、非常に脆いものです。実際、問題の狛犬も、何ヶ所か剥離が見られます。交代もやむを得ないところでしょう。

それにしても、台座の記載通り現在の顔であるブロンズ狛犬が大正15年のものだとすると、これもまた、危うく顔の座を奪われるところだったといえます。「清水寺の狛犬」のところで触れたように、八坂神社からは銅製の狛犬が1対、昭和17年に戦時供出されているのです。もし、八坂神社に金属製の参道狛犬が2対なかったら、今これはここに無かったでしょう。

それにしても、八坂神社のように、顔を交代する分には、まだマシなのかもしれません。

同じく京都の伏見稲荷大社。いうまでもなく、稲荷神社の総本山です。

稲荷といえば、ご眷属という言い方もする、神使の狐がすぐに思い浮かびます。似たような場所に設置されるため、神使と狛犬は混同されがちですが、神使は特定の神と結びついた「神の使い」であり、狛犬は守護獣です。役割が異なるので、その両方がいても、一向に差し支えのないものです。実際、伏見稲荷にも、狐とともに、数多くの狛犬があります。

その中の1対がこれです。浪花型のもので、明治15年に設置されています。

|

|

|

|

参道のメインストリートから外れたところにあるかつての顔だった狛犬

|

||

伏見稲荷というのは、麓に立派な社殿がありますが、信仰の肝はその背後にある小高い山です。ここに数多くのお社があり、そこを周って下山してくる、いわば裏参道の下り口に、この狛犬はあります。実は、この狛犬が、かつては伏見稲荷の顔だったのです。絵葉書を見てください。神社入口の鳥居の前に、この狛犬があります。

|

|

|

|

古絵葉書とその拡大

|

現在の鳥居前。何もない。

|

|

さて、かつて神社の顔であった狛犬を、あんな目立たない所に追いやって、その跡はどうしたのかといえば、どうもなっていないのです。ただ、追いやっただけなのです。

稲荷だから、やはり狐を優先したい、だから狛犬を移動して、その跡に狐を置く、というのならわかります。ただ何もなくなっているのです。実に残念です。